滋賀県彦根市のお客様より、タナカワークスの九四式自動拳銃をお譲りいただきました!この度はくれいも屋をご利用いただきありがとうございます!

タナカワークス 九四式自動拳銃について

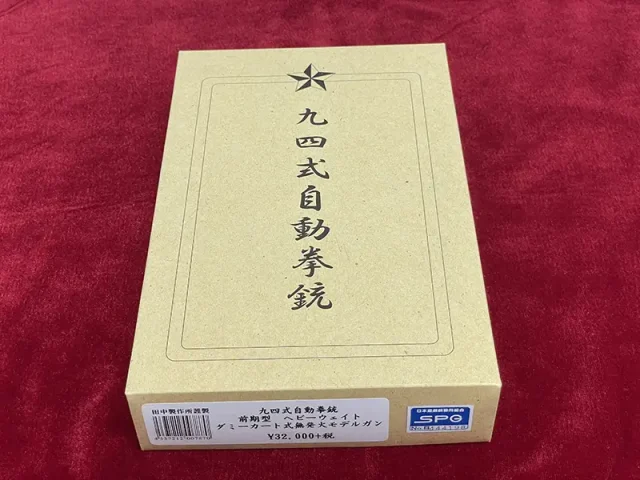

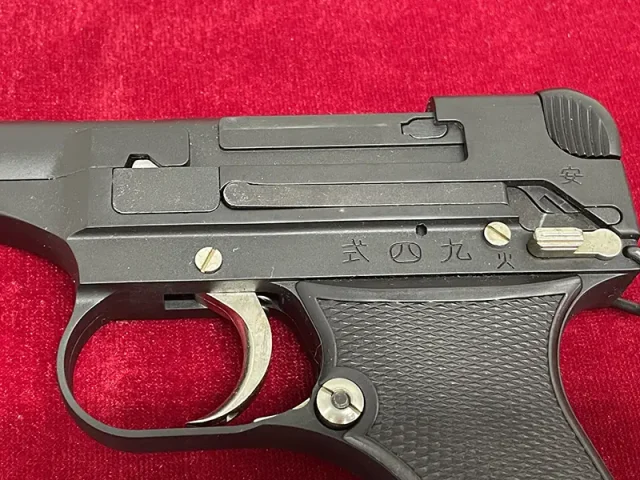

九四式自動拳銃といえば、これまでに頑住吉製やハートフォード版をご紹介させていただいておりますが、タナカ版九四式は2016年発売と最後発となります。

2010年発売のハートフォード版と同様、発火しないダミーカート式モデルガンとなっており、その分各部の再現度も高いものとなっています。商品名を館組みにしたパッケージもいい雰囲気ですね。

モデルとなった実銃とその背景

モデルとなった実銃は、国産自動拳銃の父・南部麒次郎による設計で、それまでの海外拳銃にはない独創的な設計とデザインの結集となっております。

大正十四年に制式採用された十四年式およびそのベースとなった南部式大型自動拳銃がいずれも大型で、将校・士官クラスは独自に小型~中型拳銃を調達していました。

そうした中で十四年式と共通の拳銃弾を使用できる小型拳銃として登場したのが本銃です。制式採用は昭和9年。

時勢は変わってこの頃の日本では、国威高揚のため世界最古の暦である皇紀を全面に押し出すようになっていました。94というのは皇紀2594年を指しています。

後の一〇〇式機関短銃や零戦(零式艦上戦闘機)などは、皇紀2600年の採用を示しています。

九四式自動拳銃の使用部隊

全くの余談ですが『機動戦士Zガンダム』のモビルスーツである「百式」は、この時期の兵器を参考としていますが、こちらは設計者であるM・ナガノ博士が「百年保つように」という願いを込めたものという設定です。

話はそれましたが、九四式は将校などのほかにも機甲部隊(戦車兵)や航空部隊、空挺部隊といった小型拳銃を必要とする部署にも供給されるようになります。

上部の張り出しの少ない前後サイトなども携行性を高めるものだったのではないでしょうか。

九四式自動拳銃の構造的特徴

メカニカル的な特徴としては十四年式と同様スライドストップリリースレバーを持たず、最終弾を撃つとホールドオープンはするものの、マガジンを抜くことでリリースされる構造でした。

また、機構的に強い衝撃やスライドを押し込むなどすると、セイフティをかけていても暴発しやすいなどの欠点も指摘されています。

暴発については部品精度が高かった前期型はともかく、日本の生産環境が悪化した後期モデルではより危険性が高かったようです。

側面から見たバランスなども諸外国の小型拳銃と比較して特異なシルエットと言えますが、これらは当時欧米人と比べて小柄だった日本人の体格にあわせたバランスを優先したものです。

くれいも屋では各種モデルガンの買取をお待ちしております。

本体のコンディションはもちろんですが、カスタムパーツや元箱の有無も査定対象となります。まずはお気軽にご連絡ください。