富山県高岡市のお客様より、タナカ製の木製ストック式モデルガンを多数お譲りいただきました。

くれいも屋をご利用いただきありがとうございます。

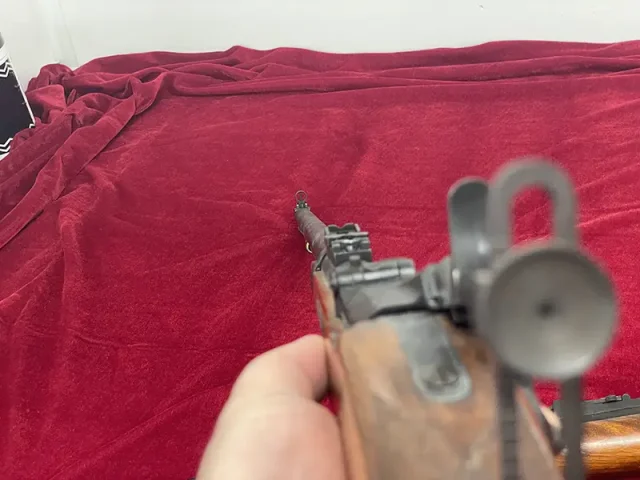

今回はそのうち19世紀後半のアメリカを良い意味でも悪い意味でも象徴する、スプリングフィールドM1873 トラップドア 2種をご紹介いたします。

アメリカ陸軍に採用された初の後装式ライフルであり、対インディアン戦争で多く使われ銃でもあります。

ブリーチブロック上面を上方向に起こして装填する様子が、地面にあるドアを跳ね上げて盾替わりに使う「トラップドア」に似ていることから、この愛称が付きました。

そのモデル名の通り、様々な銃の進化を促した南北戦争(1861-1865)終結後に登場した銃となります。その銃口が向けられたのは南軍・北軍といった白人ではなく、当時インディアンと呼ばれたアメリカの先住民族でした。

特にM1873は南北戦争で目覚ましい活躍を遂げ、20代前半の若さで将軍となったジョージ・アームストロング・カスターはインディアン相手の戦争でも引き続き活躍。

1876年、彼がリトルビッグホーンの戦いで彼率いる第七騎兵隊もろとも全滅した時には、アメリカ人は英雄の死を悲しみました。

この時、彼自身および彼の部隊で使用されていたのが当時としては最新式であったM1873でした。

南北戦争の頃まで使われていた先込め式(前装式)に対し、カートリッジ式の後装式は連射速度などで高いアドバンテージがありました。

ですがこの時期のカートリッジは銅製で変形しやすく、発射時のガスで膨張してジャムを引き起こしていました。

特に騎兵向けの短銃身のカービンモデルには、薬室に詰まった薬莢を取り除く槊杖が付属しておらず、一度詰まったM1873はただのこん棒と化しました。

当時の調査でもカスターの部隊の全滅の一因は、銅製カートリッジによるジャムだったのではないかとも公表されました。

そのためM1873は銅よりも変形しにくい真鍮カートリッジ仕様へと再設計されます。そしてその改良は非常に効果的であることがわかり、以後真鍮製カートリッジはアメリカ軍用カートリッジとして現在に至るまで使用されています。

つまり本銃とカスター将軍の死が、真鍮製カートリッジを生んだというわけですね。

余談ですが20世紀も後半に入ると、アメリカではかつてのインディアンに対する侵略行為や居留地への封じ込めなどの行為に対する批判と反省が行われるようになっていきます。

そのためM1873もフロンティアスピリッツの象徴から侵略の先棒へと負のイメージを帯びるようになっていきました。

一方で、西部劇などでの活躍は多い銃であることも事実でした。カスター将軍終焉の地であるリトルビッグホーンが、「カスター国立記念戦場」から「リトルビッグホーン国立記念戦場」へと正式に改名されたのは2003年のことです。

タナカワークスではそんなM1873をモデルガン化。

バレルの短いカービンモデルのほか、長距離用アイアンサイトとロングバレル、槊杖がついた歩兵銃型をベースに、エングルーブを施したカスター将軍モデルをラインナップしています。

くれいも屋では各種金属モデルガンの買取をお待ちしております。歴史の様々な面を教えてくれるヒストリカルな銃、大歓迎です。高額買取、大量買取の場合はご自宅まで伺う出張買取も承ります、まずはご連絡ください!